В Воронежской области есть достопримечательности, которые могут послужить прекрасным местом для отдыха в выходные дни. Одним из них является старинный город Павловск и его окрестности. В тёплое время года отсюда можно совершить романтическое путешествие на кораблике по Дону в Белогорье, побывать там в таинственном пещерном храме, полюбоваться красотами природы, а уже на обратном пути прогуляться и по старинным улочкам самого Павловска.

Величественные и живописные берега Дона

Из Воронежа мы приехали в город Павловск на машине. Дорога заняла около двух часов. Путешествие началось с прибытия на Павловскую пристань. Мягкий плеск воды и солнечные блики на поверхности Дона настраивали на позитивный лад.Пересев на комфортабельный теплоход, ранее бывший грузовой баржей, мы отправились в плавание к Белогорью. Наслаждались свежим воздухом на открытой палубе, где ветер трепал волосы, а звуки мелодий создавали уютную обстановку.

Река Дон медленно несла нас вдоль живописных берегов, каждый из которых имел свои уникальные черты. С одной стороны, он был пологим и заросшим густыми деревьями. Их кроны образовывали зелёный навес, сквозь который пробивались солнечные лучи. Между деревьями виднелись тропинки, протоптанные отдыхающими, которые подходили к воде, чтобы почувствовать прохладу речного бриза. Слышались звуки природы: щебетание птиц и шорох листвы.

С другой стороны, величественный берег поднимался высоко над водой, образуя меловые уступы, вырезанные самой природой. Склоны оврагов, спускающихся к реке, покрывали деревья и кустарники, которые, несмотря на крутизну, находили способ укорениться в этой сложной местности. Белоснежные меловые горы, сверкающие на солнце, создавали контраст с зелёными оттенками растительности.

Плывущие мимо лодки двигались неторопливо, словно время здесь замедлилось. Вокруг царила атмосфера спокойствия и размеренности, характерная для сельской жизни. Люди на берегах приветствовали нас взмахами рук, и мы им охотно отвечали, а в воздухе витал запах свежей травы и цветущих растений.

Примерно через час мы приплыли к Белогорью, которое встретило нас своим неповторимым очарованием. Но чтобы добраться до монастыря, пришлось взбираться по крутой лестнице. Оказалось, физически это непросто. Но утомление от подъёма с лихвой компенсировалось красотой окружающего мира.

Памятник православной истории и духовности

Наконец, мы добрались до главной жемчужины Белогорья — пещерного комплекса глубиной около 80 метров. Только представьте масштабы подземной системы, созданной руками человека много веков назад!Экскурсовод рассказала, что Воскресенский Белогорский мужской монастырь — уникальный памятник православной истории и духовности, возникший благодаря подвигу блаженной старицы Марии Шерстюковой. Её история — пример смирения, стойкости и веры, способных преодолеть любые препятствия. Начав в 1796 году копать меловые пещеры в селе Белогорье Острогожского уезда Воронежской губернии, Мария Константиновна закладывала фундамент будущего монастыря.

Труд был нелёгким: приходилось преодолевать не только физические тяготы, связанные с копанием пещер в твёрдой меловой породе, но и противодействие со стороны скептически настроенных жителей села и даже властей, не понимавших её стремления к аскетическому образу жизни. Постепенно к подвигу Марии Константиновны присоединялись единомышленники, привлечённые силой её веры и самоотверженностью. Меловая порода Белогорья, прочная и хрупкая одновременно, требовала от пещерокопателей не только физической силы, но и особой техники, передаваемой из поколения в поколение.

Значительная веха в истории монастыря — поддержка со стороны императора Александра I. Его щедрые пожертвования позволили завершить первый этап строительства — увенчать пещерный комплекс верхним храмом в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. После смерти блаженной Марии Константиновны дело её жизни продолжили другие подвижники, каждый из которых внёс свой уникальный вклад в развитие Белогорского монастыря. Старец Иоанн Тищенко, первый староста общины, значительно расширил сеть пещерных ходов, создавая сложную систему подземных галерей.

Извилистые коридоры, кельи и усыпальницы

Слушая историю, мы зашли в пещерную церковь святого Александра Невского. Причём самостоятельный осмотр запрещён, экскурсию проводят монахи.Переступив порог, мы оставили позади солнечный свет и погрузились в таинственный полумрак, освещённый лишь мягким мерцанием свечей. Затем начали спускаться в пещеры. Наш путь освещал тусклый свет от свечей.

Характерной особенностью планировки Белогорских пещер являются частые крестообразные пересечения коротких коридоров, создающие сложную и завораживающую сеть подземных лабиринтов высотой около двух и более метров. Встречаются и длинные, прямые отрезки длиной 20-30 метров, не прерываемые нишами или перекрёстками, завершающиеся резким изломом под прямым углом. Именно в этих тупиковых отрезках, напоминающих туннели, располагались многочисленные молельни или небольшие часовни, каждая из которых украшена нишей для иконы, предназначенной для молитвы и поклонения.

Более чем половина ходов пещерной системы имеет наклонный характер, что добавляет сложности и своеобразного очарования подземному миру. Многие участки оснащены вырубленными в меловой породе ступеньками, свидетельствующими о тщательной и кропотливой работе создателей пещер. Кельи, выдолбленные в толще мела, имеют квадратную или прямоугольную форму и располагаются вдоль стен коридоров. На стенах пещер мы увидели древние христианские знаки, киоты с иконами — немые свидетели истории. Казалось, что каждый камень хранит в себе отголоски молитв и трудов подвижников, напоминая, что даже самые невероятные цели достижимы, если идти к ним с верой и неустанным трудом.

Увидели также и усыпальницы с нишами для погребения. Интересно, что предполагаемая основательница пещер, Мария Шерстюкова, хотя и планировала быть похороненной в одной из этих усыпальниц, была в итоге погребена рядом с пещерами, поскольку не имела церковного сана.

Достигнув самой низкой точки, мы увидели, что там располагается алтарь, в котором раз в год проводят богослужения. Отправились наверх. Интересно, что подземный ход ведёт прямо к реке, чувствуется свежий речной воздух. Но по этому коридору небезопасно передвигаться.

Выйдя из пещер, посетили наземный деревянный храм, приложились к святыням. Потом последовали на смотровую площадку, где располагается поклонный крест. Оттуда открывался потрясающий вид на изгибы Дона, бескрайние поля и леса. Чувствовалось умиротворение и внутренний покой, единение с природой и историей.

К сожалению, мы были днём и не увидели, как вечером в нишах креста зажигают свечи. По словам местных и туристов, зрелище необыкновенное. Спуск к пристани тоже оказался довольно крутым.

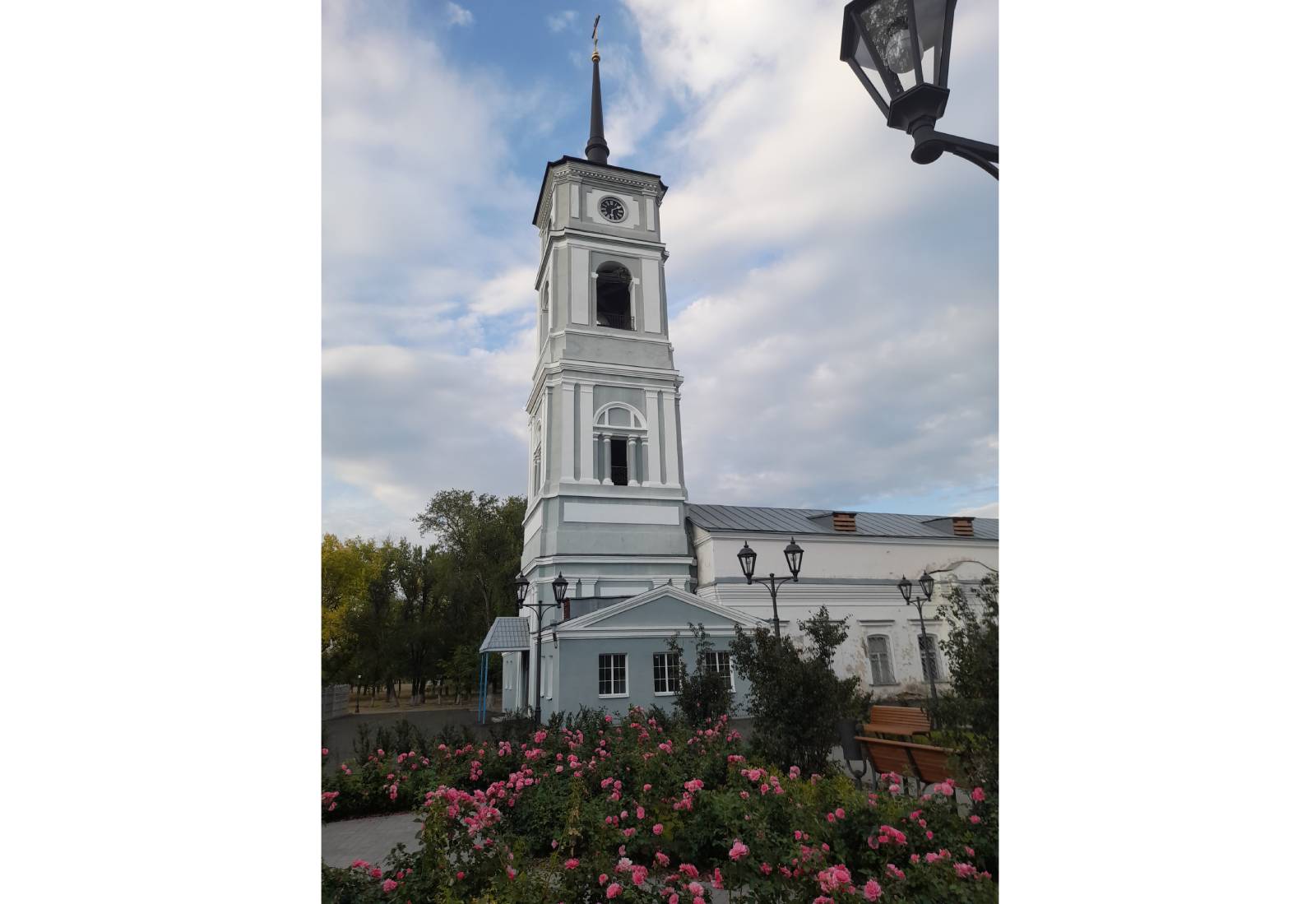

Приплыли в Павловск, обратный путь занял немного дольше времени. Решили прогуляться по улицам города. Обратили внимание на старую часть. Она хранит в себе очарование Руси. Здания имеют свою уникальную историю. Их архитектура отражает разнообразие стилей и тенденций в зодчестве.

Ротонды, наличники и карнизы

Начали наше путешествие у Казанской церкви. Колокольня с барочными накладками, увенчанная шатром и луковичной главкой, сохранила некоторые черты архитектуры XVIII века. Рядом увидели красивое здание, в котором когда-то была женская гимназия — бывший центр культурной и общественной жизни города.

Произвели впечатление купеческие особняки. Понравились парадные крылечки из ажурного чугуна, ротонды с куполами, украшенные фасады, красивые наличники, гирлянды и розетки, карнизы, массивные балюстрады, фигурные филёнки с лепниной, гирляндами и медальонами.

Зашли и в Павловский краеведческий музей. Особенно запомнились дореволюционные учебники, мы даже попытались решить несколько задач, представленных в книге, но, увы, не получилось найти правильный ответ. Понравились редкие медали и ордена времён Великой Отечественной войны.

Вечером, уставшие, но довольные, отправились в обратный путь в Воронеж. В целом, наше путешествие по Белогорью и Павловску оставило хорошие впечатления. Рекомендую всем желающим окунуться в атмосферу спокойствия и красоты, посетив эти места.

Мария Мацнева

Фото автора