УЧЁНЫЕ РАССКАЗАЛИ ОБ ИСЧЕЗАЮЩЕМ НАСЛЕДИИ ВРЕМЁН ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ

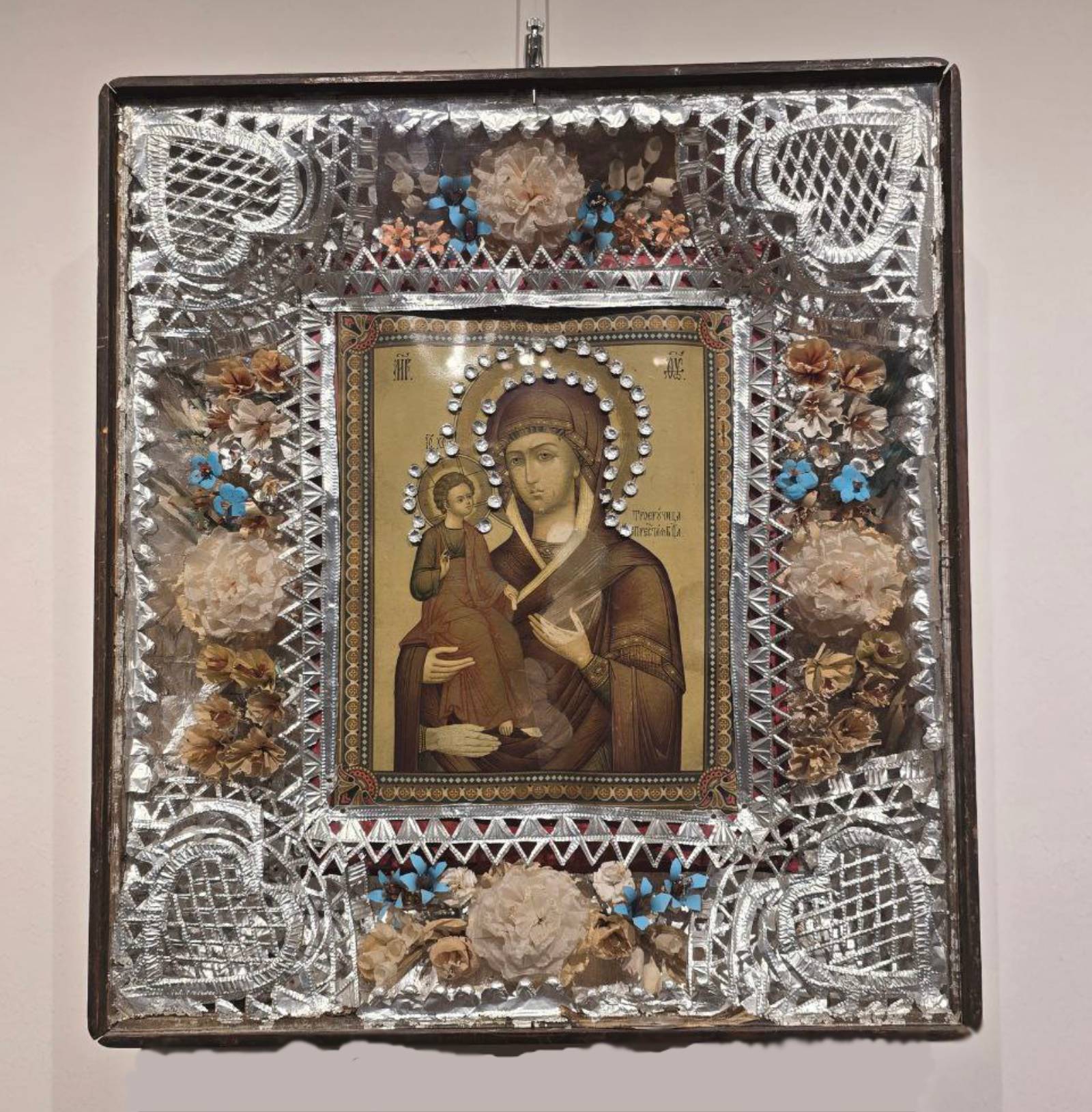

Борьба с религией в 1920 – 1930-е годы прервала многовековое развитие церковного искусства и ремёсел. Но люди начали тайно создавать иконы в советской провинции. Мастера использовали фольгу разных цветов от бутылок из-под молока и кефира и прокрашивали фолежное кружево белилами или разведённым одеколоном зубным порошком. В последние десятилетия кустарные иконы исчезают, а вместе с ними и целый культурный пласт нашей истории. Поэтому исследователи стремятся сохранить то, что осталось.

Пережиток прошлого?

Директор Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрий Антонов и научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Дмитрий Доронин изучили иконы советского времени и организовали несколько десятков выставок, в том числе и в Воронежском художественном музее имени И.Н. Крамского.

Директор Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрий Антонов

До этого учёные занимались исследованием современных религиозных традиций на постсоветском пространстве. Ежегодно они посещали Нижегородскую область и замечали там в некоторых часовнях, а иногда и под открытым небом в местах для молебнов иконы. С 2021 года исследователи обратили внимание на их исчезновение. Оказалось, что местные жители собирают сотнями эти иконы, складывают в машины, вывозят к церкви, чтобы благочестиво их сжечь.

Научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Дмитрий Доронин

Учёные задались вопросом: почему в государстве, где победили воинствующий атеизм несколько десятилетий назад, и сегодня горят иконы? Ответ был прост. Фольговая икона – непонятна и стара для обывателя, она пережиток прошлого, от которого стоит избавиться. Сейчас люди отдают предпочтение типичной напечатанной иконе, а не устаревшей самоделке.

– Мы осознали, что массово пропадает целый пласт удивительного и неизученного наследия, который имеет важное культурное и религиозное значение. Через месяц мы организовали новую экспедицию в Нижегородскую область, спасли очередную партию икон, подготовленных для сожжения, и начали их изучать, – рассказал Дмитрий Антонов.

Исследователи реставрировали, фотографировали эти иконы, писали про них книги и снимали фильмы о мастерах. Уникальность таких образов в том, что они создавались в период гонения на веру – кустарно и нелегально, из подручных материалов, а также в эпоху дефицита товаров в советской провинции.

Выход в народ

Учёные установили, что советская икона продолжает средневековые традиции. С XVII века и позднее подавляющее большинство икон декорированы.

– Живописцы Средневековья и Нового времени создавали интересные сложные сюжеты и композиции, понимая, что их никто не увидит, потому что они почти сразу будут закрыты драгоценностями. Мастера творили для Господа и заказчика, – поясняет Дмитрий Антонов.

В XIX веке похожие декорированные и сияющие иконы появились у простых людей. Эта возможность возникла благодаря двум новшествам: зарождению литографии и появлению дешёвой фольги. Изображения святых стали печатать большими партиями, открылись заводы, на которых эти лики обрамляли в фольгу и помещали в киоты. Крестьяне и небогатые горожане стали владельцами икон, которые по внешнему виду ничем не отличались от церковных.

Основными центрами выпуска таких икон были Владимирская, Курская, Вологодская, Тверская губернии. При монастырях возникли и небольшие мастерские. Со временем фольговая икона появилась в богатых домах, а также в храмах.

Кустарное производство

После Октябрьской революции и Гражданской войны большевики объявили войну с религией: уничтожали храмы, закрывали монастыри, проводили репрессии против священнослужителей, конфисковывали церковное имущество. Когда с икон снимали оклады, оставалась привычная для современных людей икона – изображение святого без декора. Так комплексная икона, существовавшая веками, канула в Лету.

Но новая икона стала чуждой для тех, кто продолжал сохранять религиозные традиции. В их понимании икона должна была оставаться комплексной – состоящей из картинки святого лика, фольги и разнообразного декора.

Вот эти люди в тяжёлых для религии условиях создавали тайное кустарное производство икон. Их делали дома, в сараях или на летней кухне, иногда работа велась по ночам, чтобы никто не видел. Благодаря этому икона стала не типичной, а уникальной и разнообразной. В её изготовлении использовали лыко, воск, парафин, пионерские галстуки, обёрточную тонкую фольгу от конфет, папирос и чая. Тиснение на фольге создавали при помощи донышка рюмки или гильзы от патрона.

С 1960-х годов появилась хорошая толстая фольга с молокозаводов, а в отдельных регионах добротную фольгу выносили даже с предприятий атомной промышленности. С этим материалом было проще работать, чеканя на нём разные узоры, например цветы.

Для подложки зачастую использовали школьные тетради, контурные карты. Бывало, что элементом декора для икон становились бумажные цветы с первомайских демонстраций и новогодние игрушки.

Новая техника

Поначалу в качестве изображения святого использовали дореволюционные картинки, открытки, вырезки из книжек, рождественские ёлочные игрушки, но некоторые умельцы сами писали лики.

– Один из воронежских мастеров наивно пытался писать образы Христа и Николая Угодника. Видно, что у него не выработана иконописная техника, но тем не менее писал. Это очень редкий случай, а в большинстве своём в центре советских икон была фотографическая печать, – пояснил Дмитрий Антонов.

В небольших типографиях при Новодевичьем монастыре и Троице-Сергиевой лавре тиражировали изображения святых ликов и религиозные открытки, которые разлетались по стране. А в провинции мастера в фотоателье тайно переснимали эти изображения, которые легли в основу многих советских икон.

– Воронежская область – одна из богатейших и интереснейших областей в этом плане, здесь на протяжении 60 лет в советские годы жили сотни мастеров, активно создававших иконы из фольги. Некоторые из них трудятся и сегодня, – отметил Дмитрий Антонов.

В сёлах Воронежской области была распространена техника "ришелье". Мастера использовали фольгу разных цветов от бутылок с молочной продукцией и прокрашивали фолежное кружево белилами или разведённым одеколоном зубным порошком. Уголки и боковины таких икон напоминали ажурные матерчатые кружева.

После распада Советского Союза изготовление икон не прекратилось, для некоторых это стало семейным промыслом. А в 2000-е годы при Алексеево-Акатовом монастыре в Воронеже был организован кружок по изготовлению икон из фольги.

Екатерина Тарабрина